記事監修・作成:小さいわが家のお葬式(株式会社SEC)

「お墓の管理が難しい」「遠方で通えない」「子どもに負担をかけたくない」などの理由から、墓じまいを考える方が年々増えています。特に都市部では、地価の高さやライフスタイルの変化もあり、その傾向が顕著です。

墓じまいと永代供養を検討しているものの、実際に動こうとすると、費用や手続きの複雑さに不安を感じる方も多いかもしれません。本記事では、墓じまいの費用内訳と相場感、費用を抑えるための具体的な方法、そして墓じまい後の納骨先の選択肢まで解説します。

「小さいわが家のお葬式」では、対象の施設をご利用の場合、すべてのプランで安置日数無制限で、安置料・ドライアイス料が無料。日延べの追加料金が発生しません。比較検討時の基準とすることをおすすめしています。 近年のドライアイスの原価高騰により葬儀社各社のプランの基本料金が値上げ傾向となっています。

また、プラン内容の見直しも行われいます。追加料金がかかるか否かは、各葬儀社によりことなります。

制限を設けている葬儀プランでは、既定の日数を超えると、1日ごとに10,000円~20,000円の追加料金が加算されてしまいます。

《参考情報》

ドライアイスを20~30%以上値上げ

ドライアイス価格高騰により値上げを致します。

生前相談で

割引適応!

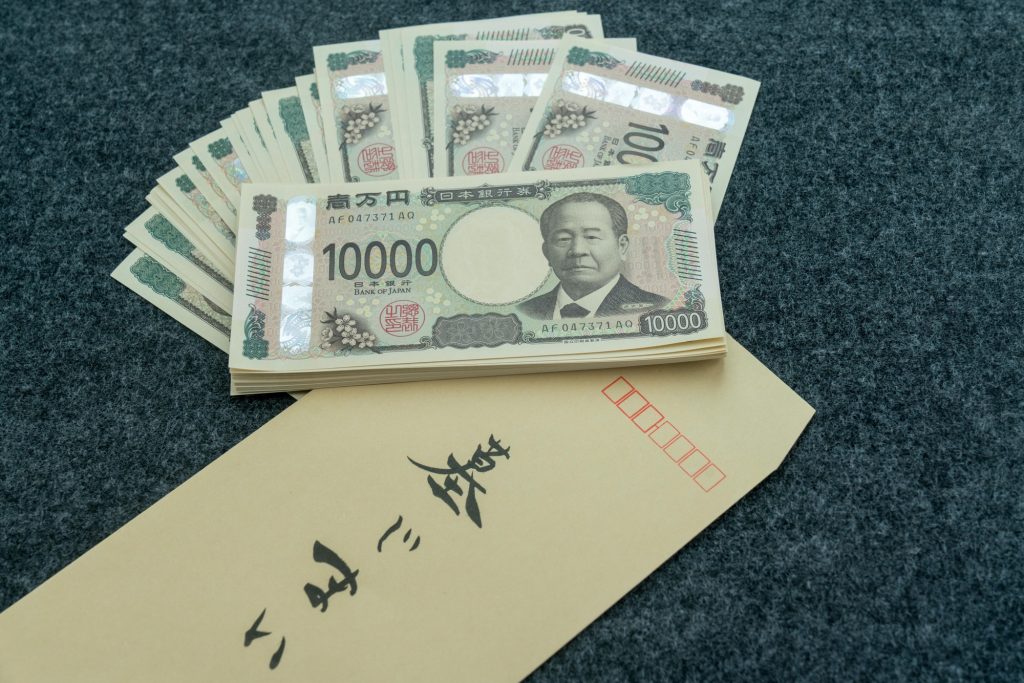

墓じまいにかかる費用の総額目安は30万〜300万円程度です。墓石の撤去費用だけではなく、お布施代や離檀料などさまざまな費用がかかります。以下、墓じまいの費用相場と内訳を解説します。

墓じまいを行う際、大きな費用になるのが「墓石の撤去費用」です。墓石の解体・撤去を行い、墓地を更地に戻す工事にかかる費用を指します。

石材店に依頼するのが一般的で、費用の相場は1平方メートル当たりおよそ10万〜15万円前後が目安です。ただし、墓石の大きさや材質、墓地の場所や周辺環境によっても金額は変動します。

墓石の撤去に加えて、遺骨を取り出す作業を依頼する場合は、追加で3万〜5万円程度の費用が発生します。工事の内容や費用は業者によって異なるため、複数の業者に見積もりを取り、詳細を比較しましょう。

特に神奈川県や東京都の都市部では、地価や作業環境の影響で費用が高くなる傾向があります。

墓じまいの前には、「閉眼供養」と呼ばれる儀式を行うのが一般的です。閉眼供養とは、お墓に宿るとされる故人の魂を抜くための供養であり、仏教で大切な意味を持つ儀式です。

閉眼供養を依頼する際は、僧侶へ謝礼として「お布施」を渡す必要があります。お布施の金額は、おおよそ3万〜5万円程度が相場です。ただし寺院の宗派や方針、地域の慣習によって異なる場合もあるため、事前に確認すると良いでしょう。

供養の形式によっては、別途「御車代」や「御膳料」が求められるケースもあります。一般的には数万円程度ですが、合計費用が高くなる可能性もあるため注意してください。

墓じまいを行う際、お墓が寺院の敷地内にある場合には「離檀」の手続きが必要です。離檀は、寺院の檀家としての立場を離れることを意味します。離檀の際は、お寺へ「離檀料」と呼ばれる謝礼を渡すのが一般的です。離檀料は法律で定められた費用ではないため、必ずしも支払う必要はありません(ただし、慣例として支払う人がほとんどです)。

金額は明確に決まっているわけではありませんが、通常の法要時に包むお布施の2〜3倍程度が目安になります。例えば法要のお布施が3万円なら、離檀料は6万〜9万円程度が相場とされます。

離檀に当たっては、事前に寺院と丁寧に相談を行い、感謝の気持ちを伝えるのが重要です。円満な関係のまま手続きを進めるためにも、誠意ある対応を心がけましょう。

墓じまい後の遺骨の納骨先をどうするかも重要です。納骨先にかかる費用は選択肢によって大きく異なり、総額で8万〜260万円程度と幅広いのが実情です。

新たな納骨先の確保にかかる費用としては、5万〜250万円程度が相場になります。合祀タイプであれば数万円から利用可能ですが、個別に安置できるタイプや人気霊園になると、数十万〜100万円を超えるケースもあります。

納骨の際にはお寺に対してお布施を渡すのが一般的で、3万〜10万円程度が目安です。お布施は、納骨供養や読経をお願いする謝礼に当たります。納骨先の選定は、費用だけではなく、立地や供養方法、宗派の考え方も含めて比較・検討するのが大切です。

墓じまいでは、行政への改葬許可申請が必須です。いくつかの書類を揃える必要があり、その取得にかかる実費が発生します。具体的には、改葬許可申請書、受け入れ証明書、埋葬証明書などの発行手数料として数百〜1,500円程度が一般的な目安です。

「戸籍謄本が450円前後」「改葬許可申請自体は無料」などのケースが多いものの、受け入れ先の発行書類に別途費用がかかる場合もあります。必要書類を取り寄せる際の郵送費も含めると、合計で数千円になるケースもあるため、注意が必要です。

書類に不備があると手続きがスムーズに進まないため、事前に役所や改葬先に確認するのが重要です。不安な場合は、行政書士や墓じまいの専門業者に依頼するのも良いでしょう。

墓じまいにかかる費用は、墓石の撤去や供養、行政手続き、遺骨の移送、納骨先の準備など、さまざまな要素によって構成されています。そのため、事前に全体の流れを把握し、必要な費用項目を洗い出すのが重要です。

以下、自分で墓じまい費用を概算する際の具体的な手順や注意すべきポイントを解説します。

墓じまいにかかる費用は、項目ごとの相場を把握しながら積み上げれば、おおよその総額を試算できます。費用は個別の事情で大きく変動しますが、簡易的な目安として下記のような計算式が使えます。

【墓じまい費用の概算式】

墓石撤去費+閉眼供養費+行政手続費+遺骨移送費+納骨費用(永代供養等)+離檀料(該当する場合)

例えば、以下のようなケースがあります。

まずは項目ごとの相場を押さえ、家族の意向や供養方法に応じた試算を行いましょう。

墓じまいの費用は一律ではなく、いくつかの要素によって大きく変動します。まずは、「墓地の立地と面積」です。都市部や交通が不便な地域では、作業にかかる人件費や運搬費が高くなる傾向があります。

また遺骨の数と保管方法も重要です。遺骨が複数ある場合、それぞれの移送・納骨費用が発生します。個別安置型の永代供養墓を選ぶと、人数分の料金が必要になるため、家族構成を含めた試算が必要です。

そして業者による料金設定も、費用の見積もりが変動するポイントです。同じ作業内容でも、業者によって見積もり額に差が出るケースは珍しくありません。他にも墓石の構造・状態や、寺院との関係性(離檀料、お布施)など、さまざまな要素で費用が変動します。

墓じまいを進める上で、費用負担の問題は避けて通れない重要なテーマです。特に複数の親族が関わる場合、「誰が、どの程度、費用を負担すべきか」で意見が分かれるケースも少なくありません。以下、墓じまいの費用を誰が支払うのかを解説します。

お墓の承継者が墓じまいの費用の負担を担うケースが一般的です。なぜなら、墓地の管理や墓じまいの手続きは、そのお墓の祭祀財産としての承継権を持つ者にしか行えないからです。そのため、費用の負担もその人物に任される場合が多くなります。

承継者の決め方は、民法第897条により定められており、「被相続人が指定した者が優先される」とされています。故人が生前に誰にするかを明言していれば、その人がお墓の承継者です。指定がない場合は、地域の慣習や家族内の話し合いにより決められます。

実際には、長男や長女などが自然と承継者となり、墓じまいの費用もその人が負担する形が多く見られます。ただし、家族内で合意があれば、他の親族による協力も可能です。

お墓の承継者と血縁者が共同で費用を負担するケースもあります。墓じまいには、状況によっては数十万円から百万円単位の費用がかかります。承継者だけで全額を負担するのが難しい場合も少なくありません。

そのため、兄弟や親戚などの血縁者と話し合い、費用を分担して支払う形もよく見られます。例えば長男が手続きの窓口となりつつ、兄弟が費用の一部を出し合うなど、柔軟な対応がなされています。

ただし「誰がどれだけ負担するか」といった金銭に関する取り決めは、後々のトラブルの原因になりやすいため要注意です。口約束だけで進めるのではなく、関係者全員で事前に話し合い、合意を文書にして残すなどの工夫が求められます。

近年では、人生の最期に備える「終活」が広まりつつあり、その一環として本人が生前に墓じまいの準備を進めているケースも見られるようになりました。墓じまいにかかる費用をあらかじめ用意し、遺言やエンディングノートなどに明記している方もいます。

いざ墓じまいを検討する段階になったら、まずは故人が費用の準備をしているかどうかを確認しましょう。具体的には、遺言書やエンディングノート、預貯金口座の残高や通帳の記載内容などをチェックして、墓じまいに充当する資金がないかを探ります。もし準備がされていれば、関係者間での費用分担も円滑に進めやすくなります。

墓じまいの費用を抑えるには、大きく分けて「補助金を利用する」「永代供養のプランや埋葬方法を見直す」「墓石撤去費用の見積もりを取る」の2つの方法があります。以下、それぞれの方法を詳しく解説します。

墓じまいにかかる費用を少しでも抑えたい場合は、自治体による補助金制度の活用を検討しましょう。一部の市区町村では、墓地返還を促進する目的で支援制度を設けており、特に公営墓地の利用者に対して行っている例が見られます。

以下のような支援内容があります。

上記の支援制度は地域限定であり、対象も公営墓地に限られる場合がほとんどです。例えば寺院墓地や民間霊園では、こうした支援が適用されないケースが多いため注意が必要です。

補助金の内容や条件は自治体ごとに異なり、年度ごとに制度の有無が変わる場合もあります。利用を検討する際は、各市町村の公式Webサイトや窓口で最新情報を確認しましょう。

墓じまいの費用を左右する大きな要素の一つは、遺骨をどこに、どのような方法で供養し直すかです。納骨先や供養の形式によって、総費用は大きく変わります。

費用をなるべく抑えたい場合に検討したいのが、「合葬墓」と呼ばれる形式の永代供養墓です。合葬墓とは、複数の方の遺骨を1つの墓所にまとめて埋葬する方法です。個別の区画を持たない分、管理費もかからず、1体当たり数万〜10万円前後で供養を依頼できます。

特に土地代が高く、個別納骨の費用が高騰しやすい都市部では、コストと管理の手間を軽減できる選択肢として人気が高まっています。ただし合葬後は遺骨を取り出せなくなる点なども含め、事前に家族とよく話し合い、プラン内容を比較検討してください。

墓じまいの際に必要な墓石の撤去費用は、依頼する石材店によって大きく異なります。料金体系やサービス内容が統一されていないため、内容をよく確認せずに契約すると、相場以上の費用を請求されるケースもあります。

複数の業者から見積もりを取り、費用と作業内容を比較してください。それから提示された見積もりに「墓石撤去」「更地化」「遺骨の取り出し」などの工程が含まれているかも確認しましょう。

撤去された墓石は法律上「産業廃棄物」として扱われ、適切に処分するには都道府県の許認可を受けた業者でなければなりません。価格の安さだけで判断すると、不法投棄などのトラブルに巻き込まれるリスクもあります。廃棄物処理の資格や実績の有無を確認した上で、信頼できる業者を選びましょう。

墓じまいには予想以上の費用がかかるケースも多く、経済的な理由から手続きに踏み切れないと悩む方も少なくありません。しかし家族や親族との協力体制を整えたり、支払い方法を工夫したりして対応できる可能性もあります。

以下、墓じまいの費用が払えない場合の対処方法を詳しく解説します。

墓じまいの費用が個人で払えない場合、まず検討したいのが親族や兄弟への相談です。墓じまいは、特定の人だけではなく家族全体に関わる問題であるため、経済的負担も家族で分担するのが自然な考え方といえます。

実際、長男や長女が承継者でも、費用の全額を背負うのが難しいケースは珍しくありません。そうした場合でも、兄弟や親戚に相談して協力を得られれば、墓じまい実現できます。費用の目安や内訳を具体的に提示しながら話し合えば、他の家族もより納得しやすくなるでしょう。

ただし金銭が関わる話は、感情的な対立につながりやすい側面もあります。負担割合や支払い方法に関しては事前に合意を取り、必要に応じて記録を残すのが大切です。信頼関係を保ったまま墓じまいを進めるためにも、早めの相談を心がけましょう。

墓じまいの費用が一括で用意できない場合、金融機関や石材店などが提供する「メモリアルローン(供養ローン)」の利用を検討する方法もあります。メモリアルローンとは、墓石の撤去費や永代供養費など、墓じまいに関連する出費を対象とした分割払いの仕組みです。

多くのローンは、審査を通過すれば数十万〜100万円程度まで借入が可能で、支払いは月々の分割返済となります。無理なく負担を分散でき、急な出費が難しい家庭でも墓じまいを進めやすくなるのが大きな利点です。

一部の石材店では、提携ローンを用意しており、見積もりと合わせて資金計画を相談できるケースもあります。ただし金利や返済期間、総支払額などには十分注意し、自身の返済能力に見合ったプランを選んでください。

墓じまい後に選ばれている納骨方法としては、以下の6つがあります。

それぞれの方法の概要と、費用の目安を解説します。

永代供養墓とは、寺院や霊園が、遺族に代わって遺骨の管理・供養を継続的に行ってくれる墓所です。従来のお墓と異なり、子や孫などが将来にわたって管理する必要がありません。

供養の方法には、一定期間個別に安置した後に合祀されるタイプや、最初から合葬されるタイプなどがあります。費用の相場は、合葬型であれば1体当たり5万〜30万円前後と比較的安価です。宗派や寺院によって供養の方針が異なるケースもあるため、事前に説明を受け、納得のいくプランを選びましょう。

一般墓所とは、従来のように個別の区画に墓石を立てて、家族単位で供養・管理を行うお墓です。寺院墓地、公営墓地、民間霊園などに設けられており、家族が主体となって継続的に供養を行う形式となります。

費用相場は、場所や霊園によって大きく異なりますが、土地の使用料・墓石代・管理費を合わせて100万〜250万円前後が一般的です。都市部や人気エリアではそれ以上かかることもあります。

お墓が遠方にあり、定期的な供養や管理が困難だったという理由で、近隣に一般墓所を建て直すケースが多く見られます。維持費や管理の手間がかかる点を踏まえた上で、家族の意向や将来的な継承の見通しを元に選択するのが良いでしょう。

納骨堂とは、屋内施設内に遺骨を安置するタイプの供養施設です。ロッカー式や仏壇式、自動搬送式など、さまざまな形態があります。天候に左右されずに参拝できる利便性や、都市部でもスペースを有効活用できる点から、近年利用者が増えています。

供養方法は、一定期間個別に遺骨を保管した後、一定年数が経過すると合祀されるスタイルが主流です。費用相場は、個別安置型であれば30万~150万円程度が一般的です。形式や場所によって価格に幅があるため、契約前に細かな条件を確認すると良いでしょう。

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木を墓標として、自然の中に遺骨を埋葬する供養方法です。芝生や森林などの緑地に遺骨を埋め、自然に還ることを重視しており、近年の環境志向の高まりとともに注目されています。

供養の形式としては、個別区画に埋葬するタイプと、複数の遺骨を合同で埋葬する合葬タイプがあります。基本的に墓石や建造物が不要なため、見た目もすっきりしており、後継ぎがいらない供養方法としておすすめです。

費用相場は、合葬型で5万〜20万円前後、個別型で50万〜100万円程度が一般的です。

散骨とは、遺骨を粉末状に砕いた上で、海や山などの自然にまくことで故人を自然に還す供養方法です。墓地を必要としないため、維持管理の負担がなく、形式にとらわれない自由な供養スタイルとして注目されています。

散骨の方法にはいくつかあり、海上で船から散骨する「海洋散骨」や、山林にまく「里山散骨」などが一般的です。費用相場は、合同散骨で5万〜10万円程度、個別散骨の場合は10万〜30万円程度が目安です。粉骨処理や乗船費用、代行費などが含まれるかどうかで料金に幅があります。

散骨は遺骨を手元に残さない供養方法であり、家族間で賛否が分かれる側面もあるため、注意が必要です。

手元供養とは、遺骨や遺灰の一部を自宅で保管し、故人を身近で偲ぶ供養方法です。墓地や霊園に埋葬する代わりに、小型の骨壺や専用のメモリアルグッズに遺骨を収め、日常の中で手を合わせるといったスタイルになります。

費用相場は数万円程度であり、他の供養方法と比べて初期費用を抑えられる点が大きなメリットです。ただし、遺骨の大部分は別の場所に埋葬または供養する必要があるため、手元供養はあくまで「一部の分骨」としての位置付けになります。

墓じまいは、一時的な費用こそ大きくなるものの、将来的な管理負担や費用を軽減できる選択でもあります。その中でも永代供養は、継承者がいなくても寺院や霊園が供養と管理を引き受けてくれる安心な方法として、近年注目されています。

費用面では、墓石の撤去費・手続き費用・お布施・離檀料に加え、納骨先にかかる永代供養の費用も計画的に見積もるのが重要です。複数の業者から見積もりを取り、補助制度の有無を確認すれば、無理なく進められる道が見えるでしょう。

墓じまいや供養の方法にお悩みの方は、安心して相談できる専門業者に頼るのが大切です。

ご不安な方は、ぜひ「小さいわが家のお葬式」をご検討ください。家族や親族とよく相談しながら、金銭面も気持ちの面も納得できる「墓じまいと永代供養の形」を選びましょう。

資料請求やお問合せは

メールフォームをご利用下さい。

お急ぎの方はお電話から

記事のカテゴリー

お急ぎの方は今すぐお電話ください。

生前相談で割引適応!