記事監修・作成:小さいわが家のお葬式(株式会社SEC)

戒名とは、亡くなった人が仏門に入ると同時に授かる名前のことを指します。特に、仏教のしきたりに沿って行われる葬儀では、戒名の存在が欠かせません。しかし、葬儀のスタイルが多様化する中で「戒名は本当に必要なのか」「金額はいくらかかるのか」など、戒名に関する疑問を感じる人もいるでしょう。

この記事では、戒名にどのような意味があるのか、ランクによって費用は異なるのかなど、よくある質問と併せて、初めての人にも分かりやすく解説しています。

「小さいわが家のお葬式」では、対象の施設をご利用の場合、すべてのプランで安置日数無制限で、安置料・ドライアイス料が無料。日延べの追加料金が発生しません。比較検討時の基準とすることをおすすめしています。 近年のドライアイスの原価高騰により葬儀社各社のプランの基本料金が値上げ傾向となっています。

また、プラン内容の見直しも行われいます。追加料金がかかるか否かは、各葬儀社によりことなります。

制限を設けている葬儀プランでは、既定の日数を超えると、1日ごとに10,000円~20,000円の追加料金が加算されてしまいます。

《参考情報》

ドライアイスを20~30%以上値上げ

ドライアイス価格高騰により値上げを致します。

生前相談で

割引適応!

近年は宗教宗派を問わない無宗教葬儀をはじめとする多様な葬儀のスタイルがあり、従来の仏式の葬儀にならって戒名を依頼すべきか迷う人もいるでしょう。本章では、戒名が持つ意味やその必要性、具体的な決め方と注意すべきことを解説します。

仏教において欠かせないしきたりの戒名は、仏様に弟子入りした証明として賜ります。「いましめ」と読む「戒」の字は仏教のしきたりやルールを表しており、「名」は仏門に入ったときに授かった名前を指します。戒名は本来、生前に出家した人が賜った名前を表す言葉でした。しかし時代が変わると一般の人にも門戸が開かれ、「出家者以外の人も極楽浄土へ行けるように」と、誰もが戒名をもらえる機会が与えられました。

戒名は、菩提寺を持つ人は菩提寺に戒名を依頼し、菩提寺を持たない人は葬儀で読経を行う僧侶に依頼するのが良いでしょう。戒名は仏教にのみ存在するしきたりの一つです。宗派によって名称が異なり、日蓮宗では法号(ほうごう)と呼ばれており、浄土真宗では法名(ほうみょう)と表されています。

戒名は、どのような葬儀や埋葬場所を選ぶのかによって必要性が変わってきます。従来は仏式の葬儀や菩提寺への埋葬が主流だったものの、核家族化や地方の過疎化によって菩提寺を持たない人が増えてきました。その結果、「本当に戒名は必要なのか」と疑問を感じる人も少なくありません。

仏式の葬儀や菩提寺へ埋葬したい場合は、戒名が必要不可欠です。また、戒名は亡くなった人が迷わずに極楽浄土へ行くために必要、という仏教ならではの思想があることも関係しています。宗教を問わない無宗教の霊園や公営墓地に埋葬する場合など、戒名が不要なケースもあります。

戒名は遺族の希望を伝えることが可能です。しかし、菩提寺がある場合は菩提寺の僧侶が亡くなった人の戒名を決めるため、遺族でも独断で付けられません。菩提寺を持たない場合は、葬儀社で僧侶を紹介してもらうと付けてもらうことができます。

戒名の決め方は各宗派で大きな違いがあります。戒名には向き不向きの言葉があるため、戒名に使ってほしい文字がある場合は事前に把握しておきましょう。主な例は以下の通りです。

ただし、菩提寺の許可もなく勝手に戒名を付けてしまった場合は、納骨や法要を断られるケースもあるため、事前に菩提寺へ相談することをおすすめします。

授戒(じゅかい)は、戒名を賜るための儀式を意味する言葉です。本来は生前に仏門に入り、仏様の前で戒律を誓った人が戒名を授かるのが習わしです。授戒は宗派の多くで用いられる言葉ですが、浄土真宗のように「帰敬式(ききょうしき)」や「おかみそり」といった別の言い方をする宗派もあります。

戒名は「身分に関係なく、全ての人が平等」という考え方に基づき、2文字で構成されています。授かる人の性別や位階に準じた文字が充てられることも少なくありません。戒名には身分に関係なく使われるものもあれば、身分の高い人に限られます。戒名のランクを明確に表したのが位階です。文字数は宗派の違いや時代の変化で変動します。例えば、天台宗で授戒を受けた場合の文字数は4文字や6文字で、多く用いられているのは4文字です。

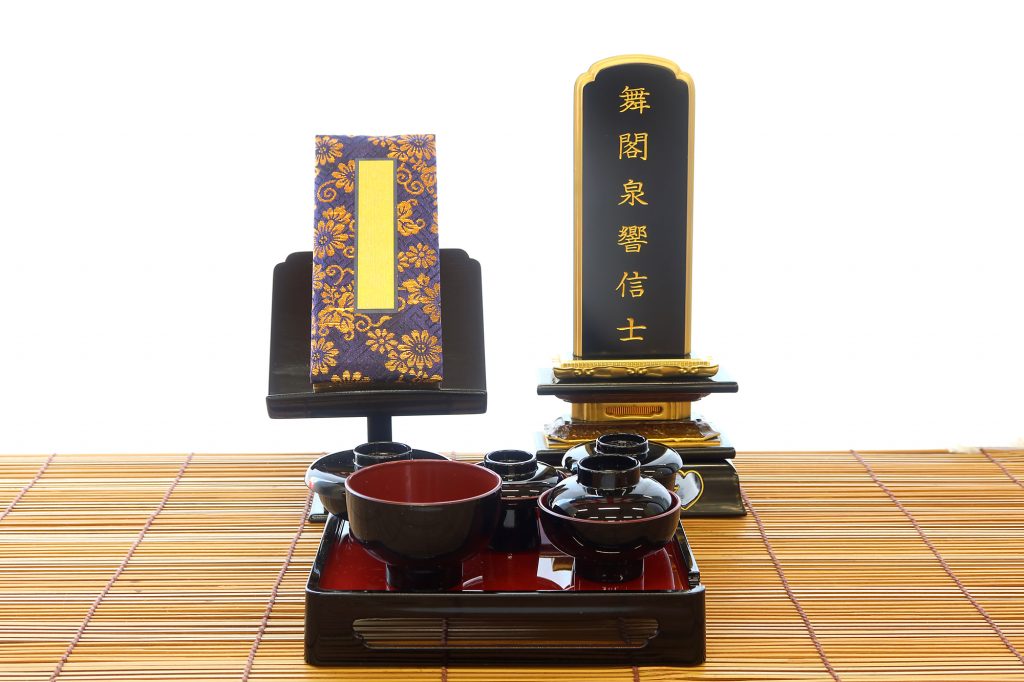

戒名は大きく分けて4つの要素で構成されています。具体的には上から院号・道号・戒名・位号の順で配置されるのが一般的です。それぞれの意味や仏教におけるルールは、戒名を決める際に役立ちます。

院号は、生前に社会貢献や寺院に大きく貢献した人が授かる名前です。構成要素の中でも最上位に位置付けられており、「院」の文字を冠した「〇〇院」というように表されます。院号のない戒名が多いのは、偉業ともいえるような功績を挙げた人に与えられるためです。院号よりもさらに格上なのが「〇〇院殿」と表される院殿号です。これまで天皇が崩御されたときにのみ授けられた戒名でしたが、時代の変化とともに将軍や公家、政治家など、寺院の歴史に名を連ねられるほどの大きな功績を残した人も院号を授かる対象者に入ります。

また高額の寄付を行った人や、信心深い人にも院号が与えられるケースも珍しくありません。院号が付いた戒名を授かった場合、高額な戒名料が必要です。

戒名の上に付ける字(あざな)を指す道号は、戒名と釣り合いが取れる言葉を選ぶのが基本的なルールです。大陸から伝わったとされており、禅僧によって日本各地に広まりました。道号には故人の人柄を表す文字や、これまでの人生を反映する文字が選ばれます。道号の主な例は以下の通りです。

ただし、浄土真宗のように道号を含まない戒名を授ける宗派もあります。

戒名は道号のすぐ下に配置される「戒名」を表すのが本来の使い方ですが、実際には「道号+戒名」の意味で使われるケースが多く見られます。文字数は2文字が基本で、そのうち1文字は実名の1字を充てるのが一般的です。また、先祖から伝わる文字や仏教の経典にある文字、職業を簡潔に表している文字を用いるケースもあります。戒名は宗派で呼び方が異なります。宗派ごとの呼び方は以下の通りです。

日蓮宗のように、他の宗派とルールが異なる戒名を授かる際には注意が必要です。法号は「日」の文字と、実名の一字を組み合わせた「日号」が用いられます。特定の宗派の戒名を授かりたい場合は、付け方のルールを把握しておくと安心です。

位号は地位や性別、生前の貢献度で異なります。位号の位置は戒名の末尾です。まずは、成人男性と成人女性の位号を上位順に確認しておきましょう。

次に、16歳未満の男女の位号を参考までに上位順でまとめました。

末尾にある位号がどのランクに位置するのかによって、戒名料は大きく変動します。ランクは寺院や社会への貢献度や性別、没したときの年齢で別れます。位号だけではなく、院号も戒名のランクに影響を与える上位の構成要素です。ここでは、広く使用されている戒名の値段の目安を以下の表にまとめました。

|

信士・信女 |

10万~50万円 |

|

居士・大姉 |

50万~80万円 |

|

院信士・院信女 |

30万~100万円以上 |

|

院居士・院大姉 |

100万円以上 |

ただし、位号を構成していない宗派も存在します。例えば、浄土真宗の法名は、位号のない「釋+法名」というシンプルな構成です。戒名料を巡る菩提寺や僧侶とのトラブルを避けるには、事前に確認しておくことをおすすめします。

男性に付けられる「信士(しんじ)」や、女性に付けられる「信女(しんにょ)」は、生前の功績の有無に関わらず授かることができるため、一般的な位号といえるでしょう。例えば、仏様の教えを基に清らかな人生を送った人が授かることができます。「清」という文字が付けられた清信士と清信女は、ランクが一つ上がります。

信士と信女は多くの宗派で用いられていますが、浄土真宗では使われていません。信士と信女の代わりに用いられている位号は男性が「釋(しゃく)」で、女性が「釋尼(しゃくに)」となっています。位号を授かるには、およそ10万~50万円の費用がかかります。

ランクが下から2番目に位置付けられている位号は、男性に名付けられる「居士(こじ)」と、女性に名付けられる「大姉(だいし)」です。主に、出家はしていないものの、信仰心が厚く人々から広く尊敬される人が授かる位号です。戒名のすぐ下に配置されています。「大」を冠した「大居士(だいこじ)」という、居士の上のランクに置かれている位号です。居士と大姉は宗派の多くが使用しているものの、浄土真宗では男性に釋、女性に釋尼が与えられています。

位号を授かるにはおよそ50万~80万円の費用が必要です。依頼先によっては、後ほど解説する上位のランクよりも高くなる可能性があります。

最上位の次にランクが高いのは、男性が賜る「院信士(いんしんじ)」と、女性が賜る「院信女(いんしんにょ)」です。「院」は出家した皇族が寺院とともに建てた住居を指しており、より高い身分の人のみが授かる位号といえます。

本来は皇族を対象に用いられていましたが、現在では一般の人が授かることも可能です。例えば、熱心に信仰している人をはじめ、社会や寺院に対して大きな功績を残した人がもらうケースも少なくありません。授かる際にかかる費用は30万~100万円以上と幅があります。

最上位のランクに位置付けられているのは、男性に送られる「院居士(いんこじ)」と女性に送られる「院大姉(いんだいし)」です。院居士と院大姉は全ての人がもらえるわけではありません。皇族や皇族関係者をはじめとする身分の高い人が授かるのが原則です。現在は身分が高い人だけではなく、寺院や社会に大きな影響を与えた功績を残した人にも送られることがあります。とはいえ、位号の中で最上位のランクであるため、希望しても簡単にもらえません。

授かるには、およそ100万円以上の高額な費用が必要です。費用相場は寺院や宗派によって異なるため、故人が院居士や院大姉を授かる可能性がある場合は、事前に値段を確認しておくことをおすすめします。

寺院に戒名を依頼する際、地域で値段は変わるのか、戒名料はいつ支払えばいいのかなどの疑問が思い浮かぶ人もいるでしょう。疑問を解消したい場合は、本章の質問とその回答を参考にしてみてください。

戒名自体の値段は地域が変わっても大きな変動はありません。値段が決定する主な要素としては、ランクが挙げられます。院号ありの戒名やより上位にある位号を希望した場合は、値段が高額です。伝統を大切にする寺院や僧侶の価値観などによって、値段は大きく変動します。

戒名料は単独で払うことはなく、読経をはじめとする供養費用と合わせた金額をお布施として渡すのが一般的です。戒名の値段に地域性はないものの、お布施を多めに渡す地域もあるため、事前に総費用がいくらになるのかを確認しておくことをおすすめします。

葬儀直後や葬儀を終えて菩提寺へ挨拶に行くタイミングで戒名料を支払うのが一般的です。葬儀直後のタイミングで支払う場合は、葬儀を執り行ってくれたお礼として戒名料を渡します。葬儀後が難しい場合は、葬儀前に僧侶へ挨拶するタイミングで渡しても問題ありません。菩提寺へ行くタイミングで支払う場合は、滞りなく葬儀を終えたことを伝える際にお礼として渡します。

戒名料を支払う際はお金を入れた袋を手渡しせずに、ふくさに包んで渡すのがマナーです。袋の表書きの正しい向きは僧侶が文字を読める向きにして渡します。戒名料は単独で支払わず、お布施として供養費用とまとめて支払います。葬儀のスタイルや寺院のしきたり、僧侶の考え方によって、支払いに適したタイミングは異なるため事前に確認しておきましょう。

生前に戒名を授かった方が死後に授かる場合と比べて安価に抑えられます。生前戒名とは文字通り、本人が元気なうちに戒名を賜ることです。「逆修(ぎゃくしゅ)」または、「預修(よしゅ)」と呼ぶことがあります。戒名は本来、仏門に入った人が仏弟子になった証として授かるものでしたが、現在は死後に仏門に入った人にも与えられるようになりました。生前戒名の費用相場は5万〜40万円が目安です。

生前戒名は寺院でも対応しており、本人が望む戒名を授けてもらえるという利点もあります。元気なうちに終活をして、より自分に合った戒名を授かりたい人におすすめです。ただし、他で戒名を付けてもらった後に菩提寺へ納骨や供養を依頼すると、断られる恐れもあるため注意が必要です。

戒名を付ける際にランクを揃えるべきなのか、戒名を付けなかった場合にデメリットはあるのか、そのような疑問を持つ人も少なくありません。本章では、戒名に関する疑問の解消に役立つ質問とその回答を解説します。

両親や配偶者が同じお墓に入るなら戒名のランクをそろえる方が望ましいものの、必ずしも同じランクに合わせる必要はありません。ランクは生前にどのような貢献をしたのか、どのような人生を送ったのかによって決まります。両親や配偶者とランクが異なる場合でも、同じお墓に入ることが可能です。

院号は、寺院建立や社会に対する多大な貢献など、生前に特別な功績を残した人に授けられる栄誉ある戒名です。遺族が要望したとしても、ふさわしい功績や貢献度がなければ授かることはできないでしょう。

院号をはじめとする上位にある戒名は、お布施の金額が高い傾向にあります。高ランクの戒名を一度授かると将来的に高額な寄付を求められるかもしれません。また先祖のお墓に入る場合は、先祖が授かったランクよりも高い戒名を授からないのがマナーです。

戒名のない故人は、仏式の葬儀を執り行ってもらえません。戒名は仏弟子になった証であり、仏教にのみ適用される制度のため、仏教のしきたりに沿って葬儀をするなら戒名が必須です。一方で、キリスト教や神道など、仏式以外の宗教のしきたりに沿って行う葬儀や、無宗教葬儀をするなら戒名は不要です。

また戒名がないと、先祖代々受け継がれるお墓に入れない可能性もあります。先祖代々受け継ぐ家墓がある場合、その多くが菩提寺の敷地内に建てられているため、菩提寺のしきたりに合わせて戒名を付ける必要があります。戒名を付けなかった場合、菩提寺への納骨や供養を拒否されかねません。家墓への納骨ができなければ、菩提寺との間でトラブルに発展することもあるでしょう。菩提寺に故人を埋葬する予定なら、菩提寺への相談が必須です。

戒名は生前、没後に関係なく、仏門に入った人に与えられる証です。特に仏式の葬儀や菩提寺に納骨する場合は、戒名を授かる必要があります。戒名は、上から院号・道号・戒名・位号の順に並べられ、構成される要素や文字数、ランクは各宗派で違いが見られます。上位になるほど戒名料の値段は高くなるため、注意が必要です。

戒名に関する知識があれば、葬儀や終活の準備に役立ちます。自分や家族にふさわしい戒名を選ぶためにも、事前に情報を集めて整理しておきましょう。戒名に関する疑問がある場合は、「小さいわが家のお葬式」にご相談ください。小さいわが家のお葬式では、生前相談も承っています。

資料請求やお問合せは

メールフォームをご利用下さい。

お急ぎの方はお電話から

記事のカテゴリー

お急ぎの方は今すぐお電話ください。

生前相談で割引適応!