記事監修・作成:小さいわが家のお葬式(株式会社SEC)

終活とは、自分の人生の最期を豊かなものにするために行う準備のことです。主に財産整理や医療・介護の希望、葬儀の準備などを行います。

特に自分の家族葬を検討している方にとっては、事前の終活は大切な家族の負担軽減につながる思いやりのある行動といえるでしょう。

本記事では、終活でやることのリストや、準備のポイントを詳しく解説します。また負担を抑えて葬儀を行う方法も併せて紹介しています。終活を始めようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

「小さいわが家のお葬式」では、対象の施設をご利用の場合、すべてのプランで安置日数無制限で、安置料・ドライアイス料が無料。日延べの追加料金が発生しません。比較検討時の基準とすることをおすすめしています。 近年のドライアイスの原価高騰により葬儀社各社のプランの基本料金が値上げ傾向となっています。

また、プラン内容の見直しも行われいます。追加料金がかかるか否かは、各葬儀社によりことなります。

制限を設けている葬儀プランでは、既定の日数を超えると、1日ごとに10,000円~20,000円の追加料金が加算されてしまいます。

《参考情報》

ドライアイスを20~30%以上値上げ

ドライアイス価格高騰により値上げを致します。

生前相談で

割引適応!

終活とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。まずは終活の定義と、重要性について解説します。ブーム化している理由や、始めるタイミングも紹介します。

終活とは、人生の終わりに向けて自分で準備する活動として定義されています。

自分の人生を振り返り、この世を去るまでに残された人生を「どのように過ごすか」「残された家族に何ができるか」などについて考えて取り組みます。残りの人生を充実させるための前向きな気持ちで終活に取り組む人も多いでしょう。

終活の具体的な取り組みは、人によって異なります。終活の主な取り組みは以下の通りです。

他にも、これまでの人生で挑戦できなかったことに挑戦したり、新たな楽しみを見つけたりするのも、終活の一つです。

終活は、残された家族への負担軽減や、家族間のトラブルを防ぐためにも重要な活動です。自分が他界した後の遺族は、さまざまな手続きや整理をしなければいけません。

また遺産も、残された家族間で起きるトラブルの原因になる可能性があります。他界する前に整理したり、決断したりすることで、トラブル防止にも役立つでしょう。

老後の不安を解消し、生き生きと豊かに残りの人生を暮らすためにも終活は欠かせません。終活は自分が納得した上で、自分らしい最期を迎える準備としても重要視されています。

「終活」という言葉は、2009年に誕生し、社会に浸透し始めました。終活に関連した書籍がヒットしたことから、ブームが起こっています。

終活ブームが起きた背景として書籍がヒットしたことに加え、少子高齢化・核家族化・長寿化など、日本社会に起こり始めた変化も関係しています。子どもの数が少なく親戚付き合いが希薄になっていく中で、子どもや家族への負担を減らすため、取り組む人が多い傾向にあります。

終活を始めようと考えていても、いつ・何歳頃から始めるべきなのか分からない方もいるでしょう。

結論、終活を始める時期は明確に決まっていないため、何歳から始めても問題ありません。

一般的には、余命宣告を受けるほどの大きな病気をきっかけに終活を始めるケースが多いです。他にも還暦や退職時、子どもの結婚・就職など、人生の節目となるタイミングで終活を始める人が増加する傾向にあります。

病気がきっかけとなって終活を始める場合は、病気の進行に伴って思うように終活を進められない可能性があります。特に判断力が落ちた状態では、契約の締結が難しくなるため、体が健康かつ体力や気力、判断力が十分に備わっている状態で終活を始めましょう。

終活を行うことによるメリットやデメリットを解説します。あらかじめ理解した上で、取り組むかどうかを決めましょう。

終活を始めるメリットとして、以下の3つが挙げられます。

終活で身の回りの整理や、遺産相続に関する決断をしておくと、残された家族の負担を軽減でき、遺産相続に関するトラブル回避につながります。相続トラブルは酷ければ訴訟に発展する場合があるため、正式な形で遺言書を残しておくと安心です。

また「死」に対して漠然と不安や恐怖を感じる方が多いでしょう。終活によって「死」に向き合うことで、不安や恐怖を和らげることも可能です。

これまでの人生を振り返ることで「やっておけばよかった」「新たに挑戦したい」という自分の意思を再確認でき、残りの人生を充実させられるのもメリットです。

終活による主なデメリットとして、以下の3つが挙げられます。

治療方針や、葬儀・納骨方法に関して家族と意見が合わない場合、トラブルに発展する恐れがあります。自分だけの意思ではなく、直接的に関わる家族の意見も聞きながら話し合いを進めると良いでしょう。

また「死」に向き合うことから、不安な気持ちが大きくなり気分が落ち込んでしまう可能性も考えられます。

終活中の人を狙った詐欺や、悪徳業者がいることも覚えておく必要があります。終活サービスなどを利用する際は、信頼できる企業かどうか見極めることが重要です。

終活をうまく進めるためにも、準備を始める前に方向性や、押さえておきたいポイントなどを整理しておくことが大切です。

終活の準備を始める前に、終活の目的を明確にしておきましょう。「なぜ終活を行うのか」を明らかにした上で取り組むと、スムーズに進められます。

目的は「死後に家族へ迷惑をかけない」「治療や葬儀の希望を伝える」など、どのようなことでも構いません。終活によって何を解決したいのか明確にし、行き当たりばったりで進めなくて済むように指標とするのがおすすめです。

終活を進めるためには、自分の人生を振り返ることも欠かせません。自分の現在と向き合い、家族や友人に感謝しながら終活の準備を進めることで、残りの人生をより豊かにできるでしょう。

悔いのない人生にするためにも、これまでの人生における大切な思い出や、やり残したことなどを整理します。自分の想いを整理したら、残りの人生でやりたいこと・新たに挑戦したいことをまとめ、実践するための計画を立ててみてください。

どのように楽しく過ごせるか、悔いのない充実した人生を送れるかといった前向きな気持ちで計画を立てると良いでしょう。

時間は限られているので、資産整理・医療や葬儀の意思表示など、どこから進めるか優先順位を付けておくと、スムーズに終活を進められます。

優先順位を決める際のポイントとしては、体力が必要なものから始めるのがおすすめです。例えば、墓地や介護施設はいくつかの候補地を実際に訪れて検討する必要があります。納得できる場所が見つかるまで探し回らなければいけないため、十分に体力がない状態では難しいでしょう。

また身の回りの整理整頓も、体力を必要とします。重たいものや大きいものを持ったり、何度も往復したりしなければいけない場合もあるため、体が元気なうちに取り掛かることが大切です。

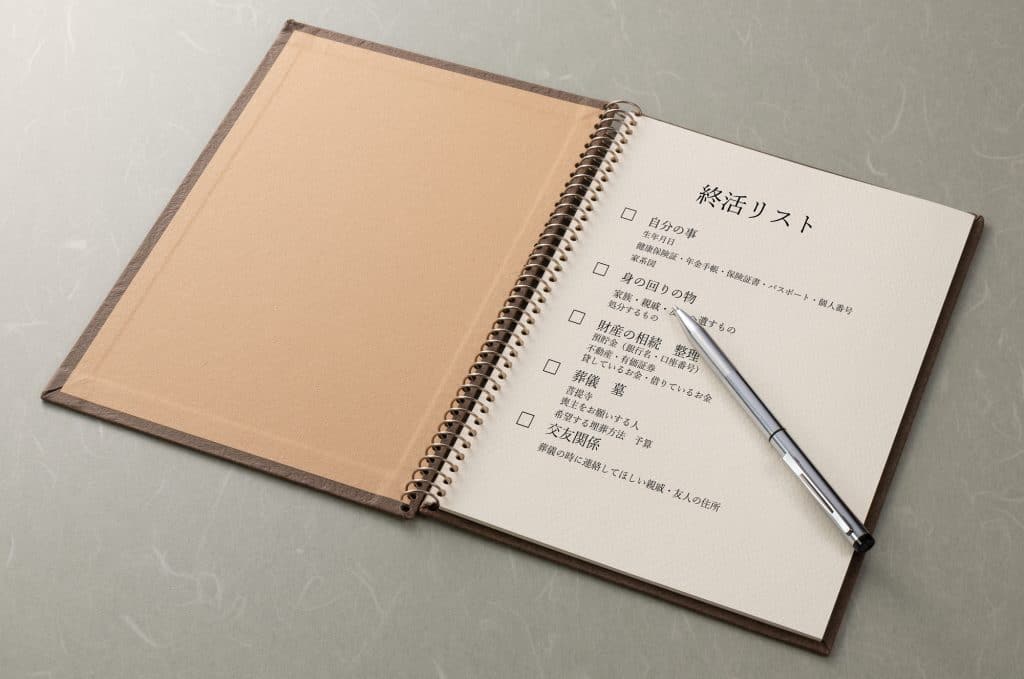

「終活のやることリスト」を細かく分けて、具体的な準備項目を一つずつ紹介します。終活を始める際にぜひ参考にしてください。

まずは財産をリストアップして資産の量を確認しておくことが重要です。確認しておくべき財産は主に、不動産や預貯金・株式などの金融資産、貴金属・車などの動産が挙げられます。

また負債の整理も同時に行うことが大切です。後からトラブルに発展しないためにも、借金・ローンなど、マイナスの財産がある場合は、その状況を家族に伝えておきましょう。

相続対象となる財産を全てリスト化してまとめた「財産目録」を用意できると安心です。財産目録には、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も、正確に記載します。

残された家族が自分の死後も問題なく対応できるように、不要な口座やクレジットカードは解約して一つにまとめたり、ポイントがあれば使い切ったりする工夫も欠かせません。

さらに加入している年金の種類や、手続きをする連絡先、受取口座、年金手帳の保管先などもまとめておくと、家族が手続きや管理をしやすいです。生命保険や医療保険などの見直しも早めに行い、必要のないものは解約しておきましょう。

家族に負担をかけないためにも、自宅の不用品を少しずつ捨てたり、売却したりして身の回りを整理していくことも大切です。

身辺整理は、体力も判断力も必要となるため、なるべく体が元気なうちから開始しましょう。長年使用していない衣類や家電、家具など、生活に困らない範囲で処分できるものは処分していくのがおすすめです。

残りの人生を豊かにするためにも、人間関係を整理し、付き合っていきたい人を選んでもよいでしょう。翌年以降における年賀状のやり取りを辞退する旨を記載した「年賀状じまい」も増加傾向にあります。

ペットを飼っている場合は、自分が去った後でペットのお世話をしてくれる人を見つけて、お願いしておくことも大切です。安心して大切な家族を任せられる人を選びましょう。

今後認知症や大きな病気・事故などで意思表示が難しくなったときのためにも、判断力があるうちに自分の要望を家族へ伝えておくことが大切です。

いざというときの延命治療や、終末期医療に関する希望があれば、事前に意思を示すことが大切です。意思表示ができていなければ、家族に全ての選択をゆだねることになり、家族の負担も大きくなります。

また介護施設・在宅介護に関しても調べておくのがおすすめです。介護施設や介護方針に具体的な希望がある場合は、利用できる制度や費用、家族にかかる負担を考慮して検討してみてください。

元気なうちに自分の葬儀も準備しておくと、家族に余計な負担をかけずに済むでしょう。家族葬や一般葬、 直葬など、希望する葬儀の形式がある場合は、決めておくと安心です。

生きている間に自分の葬儀を予約できる葬儀社もあるため、可能であれば生前相談をしておくのがおすすめです。葬儀社の互助会で葬儀費用を積み立てておくと、家族に金銭的な負担をかけずに済みます。

また葬儀の規模や、喪主を依頼する人なども決定し、事前にお願いしましょう。葬儀に呼びたい人をリスト化しておくと、家族が誰に亡くなったことを連絡すればよいのかを判断できます。

遺影で使用する写真を選んだり、お別れの手紙を書いたりしても良いでしょう。

お墓や供養方法も検討しておくと良いです。先祖代々続くお墓に入るのか、納骨堂や樹木葬、散骨などの供養方法を希望するのかなど、家族に希望を伝えておくと良いでしょう。

入る予定のお墓がない場合は、新たにお墓を購入するという選択肢もあります。お墓や墓地の購入は相続税の課税対象から外れるため、生前に購入しておくと相続税の節約にもつながります。

またお墓の面倒を見る人がいない場合は、墓じまいも検討してみてください。お仏壇の準備・処分も併せて検討しましょう。

ただし、お墓や供養方法に関しては、一人で決めるのではなく家族と相談して決めることが大切です。

デジタルデータの整理も、終活を行う上で欠かせません。スマートフォンやパソコン、インターネット上に保存されている写真や動画、メール、SNSアカウントなど、他の人に見られたくないプライベートなデータは削除しておきましょう。または、自分の死後に削除するよう家族にお願いするのもおすすめです。

ただし相続や財産などに関するデータは、相続トラブルを避けるためにも残しておくことが大切です。

また動画配信サービスや有料アプリなどのアカウント情報も、エンディングノートや手帳などに記録し、使っていたことを伝えるようにしましょう。サービスを利用していたことを家族が知らなかったり、アカウントにログインできなかったりすると、月会費・年会費を支払い続けなければならずトラブルに発展しかねません。

アカウントのIDやパスワードを分かるように記載しておき、家族がスムーズに解約・削除できる状態にしておくと安心です。

エンディングノートとは、自分が他界した後で、家族へ伝えたいことをまとめて記載できるノートのことです。書店や文房具店などで市販されているため、手軽に購入できます。

エンディングノートの書き方は、特に規定があるわけではないため、自由に記載して問題ありません。家族がノートを開いたときの分かりやすさを意識して記入しておくのがおすすめです。

エンディングノートには、個人情報に加え、緊急時の連絡先など「もしも」のときに備えた情報を記載しておきましょう。具体的には以下のような内容を記しておきます。

ただし、エンディングノートには法的な効力は生じないという点に注意が必要です。遺言書を残そうと考えている場合は、法に則った形で別途作成しましょう。

法的な手続きを経て遺産相続をしたいと考えている方は、遺言書を作成しておくと良いでしょう。遺言書がなければ、家族内でのトラブルやわだかまりが生じる原因になりかねません。

近しい親族がいない場合、遺言書がなければ財産は国のものとなってしまうため、相続させたい人がいる場合は、法に則った正式な形で遺言書を作成してください。相談先は自治体の相談窓口などが利用できる他、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家にお願いするのが一般的です。

悔いのない人生にするためにも、これまでの人生を振り返って、やり残したことやこれからやりたいことがあれば、リスト化するのがおすすめです。

家族旅行や家族への贈り物、新しい趣味・勉強、ボランティア活動などのいつかしたかったことを洗い出します。

残りの人生を豊かで、充実したものにするために、リストを参考に目標・計画を立てると良いでしょう。

終活を進める際の注意点や、終活準備に向けて気を付けたいポイントを解説します。無理なく進めるためにも以下の注意点を意識してみてください。

終活はルールに縛られ過ぎず、無理なく取り組むことが大切です。焦って進めなくて済むように、長期的に少しずつ進めていきましょう。

時間に追われながら進めると、一つひとつの項目を十分に検討できず、不本意な選択をしてしまう可能性があります。間違いやトラブルが起きる原因となる恐れもあるため、判断力や体力がある元気なうちからコツコツと進めるのがおすすめです。

終活がストレスにならないよう、自分のペースで終活に取り組みましょう。

終活を一人で抱え込み過ぎないことも、スムーズに進める上で重要です。家族や親族などに希望を聞いて、それも踏まえた決断をとるようにしましょう。

特に、葬儀や相続に関する問題は、後からトラブルに発展したり、迷惑がかかったりする可能性があります。自分だけで決断せずに、家族の意見も尊重することが大切です。

またどれだけ終活に励んでいても、死後に家族に終活の記録を見つけてもらえないと意味がありません。終活に関する情報を保管している場所を共有しておきましょう。

終活は必要に応じて、専門家に相談することも大切です。

特に遺産相続や介護施設、葬儀、お墓などに関することは、専門家の知識を借りるようにしましょう。中でも遺言書は、正式な形で作成しなければ遺言書として認められません。税理士や行政書士などにお願いし、各種期間の無料相談も活用しながら、終活を進めましょう。

また葬儀会社への事前相談も可能なので、相談してみるのがおすすめです。

終活は、あらかじめ目的を明確にした上で、長期的に少しずつ準備を進めることが大切です。これまでの人生を振り返り、やることリストを作成・参考にしながら、優先順位を決めて進めましょう。

また終活は、自分一人だけでできるものではありません。家族や親族に相談したり、必要に応じて専門家を頼ったりしてスムーズに進める必要があります。

特に葬儀の準備は、残された家族への負担を軽減するとともに、自分の希望通りのお別れを実現できます。葬儀に関するご相談は「小さいわが家のお葬式」の活用をご検討ください。

「小さいわが家のお葬式」では、家族葬・直葬に特化しているため、格安で葬儀をご提供しています。葬儀にかかる費用をなるべく抑えたいというご要望やご相談にお応えできるよう、お客さまに寄り添った対応を心がけています。

資料請求やお問合せは

メールフォームをご利用下さい。

お急ぎの方はお電話から

記事のカテゴリー

お急ぎの方は今すぐお電話ください。

生前相談で割引適応!